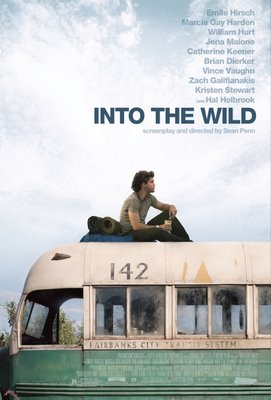

Sentire la voce di Eddie Vedder mentre Emile Hirsch, alias Christopher McCandless, brillante neo laureato, si arrampica per le lande desolate dell’Alaska è già un tuffo al cuore. Vedere poi questo giovane americano di belle speranze scagliarsi rabbioso contro tutto e tutti, bruciare soldi ed assegni, donare tutto in beneficienza e correre, con i polmoni pieni di vita, lungo strade che non portano da nessuna parte, lontano dai formalismi e dalle convenzioni, lontano dalla famiglia e dalla carriera, con Jack London, Tolstoj e Thoreau in testa e sulle spalle è qualcosa di talmente sconvolgente che si fa fatica a rimanere seduti in sala. E’ grande la tentazione di alzarsi in piedi ed urlare, tanta è la forza che sprigiona questa ultima fatica di Sean Penn.

Ma ciò che colpisce di più durante la visione di “Into the Wild” non è tanto la trama, commovente, rabbiosa, tremendamente viva ed autentica, nè tantomeno la fotografia, suggestiva, lucente ed evocativa, bensì la sensazione di trovarsi di fronte ad un film definitivo. Un film necessario. Un film, che per citare la visione del cinema del maestro David Lynch, dà la sensazione di essere esistito per anni nella propria mente, pronto ad essere scoperto e capace di risvegliare ciascuno di noi dal torpore che la quotidianeità impone. Un film talmente denso di significati che persino le citazioni e le fonti letterarie a cui si ispira sembrano naturali e scontate. Come se fossero frasi lette e assorbite da una vita, frasi su cui si è già rimuginato, su cui ci si è già scontrati o a cui si è già dedicato un bel brindisi. Così, sulla falsa riga di un road movie, stravolta la più banale consecutio temporum, Sean Penn mette lo spettatore nei panni, nei piedi e, soprattutto, nella testa di Christopher McCandless nel suo personale viaggio alla ricerca di sè stesso. Così minuto dopo minuto si giunge a condividere con lui la fragilità dei suoi equilibri familiari, la falsità di un mondo fatto di retorica e di apparenza, ci si indigna per l’egoismo degli altri e ci si esalta se la natura dà l’impressione di sostituire la futile ed effimera felicità del ventesimo secolo. Tutto in meno di due ore. Una vita davanti agli occhi, sullo schermo, la vita di Christopher McCandless. E se è vero che inizialmente il protagonista non trova pace se non sulla strada, lentamente ci si accorge della sua dolorosa maturazione. L’Alaska, meta sognata ed agognata, non è altro che l’ultimo disperato tentativo di fuggire da una consapevolezza che lo vede comunque vittima. Perchè la risposta al suo vagare Christopher l’aveva già trovata lungo la strada. L’affetto delle persone, gli yippies, l’anziano senza figli nè parenti, la sorella che lo attende a casa ma che sotto sotto sa che il suo destino è un altro e, soprattutto la giovane cantautrice di cui rifiuta l’amore, la natura, invidiabile alternativa ad una società fatta di vuoto, ed i libri, fonti inesuaribili di verità e saggezza. Ma se è vero che ci si accorge delle cose importanti soltanto nei momenti di incredibile sconforto e dolore, Christopher, soltanto in punto di morte ammetterà che “La felicità esiste solo se condivisa” e che “la felicità sta in un lavoro che sia utile, in una piccola dimora, natura, libri e soprattutto te come compagna”, frasi tratte da “Il Dottor Zivago” di Pasternak e da “Family Happiness” di Tolstoj. Verità che da sempre aveva avuto davanti a sè ma che la sua voglia di libertà, la sua paura di fermarsi e gettare un ancora e la sua inesauribile ricerca di vita, avevano offuscato.

Evitati i paletti di facili banalità che una pellicola di questo tipo poteva attirare, Sean Penn assesta il suo colpo più violento al mondo occidentale, molto più violento delle sue passeggiate con Chavez o dei suoi viaggi in Iraq, facendo di “Into the Wild” una bibbia atea, un vangelo di rabbia e di ribellione, una guida spirituale a cui tornare quando si ha sete di verità.